ラボ型開発とは?メリット・デメリットや請負との違いなど、全容を徹底解説

「システムを開発したいけど慢性的に人手が足りない」

「システムの仕様変更が継続的に発生するものの、社内に対応できる人材がいない」

「自社が持っていないノウハウをためたい」

そのような課題を解決するのが、近年急速に注目されている「ラボ型開発(ラボ契約)」です。

本記事では、そもそもラボ型開発とは何かといった基礎知識や、どういったプロジェクトに向いているかを詳しく、そしてわかりやすく解説していきます。

開発オクトパス

ラボ型開発とは

ラボ型開発(ラボ契約)は、状況に応じて

必要な人材・人員を、必要な期間だけ外部のシステム開発会社から確保する形態です。

ラボ(laboratory=研究所)という言葉から少しイメージできるかもしれませんが、ラボ型開発(契約)はまさに自社専属の開発チームを外部のエンジニアも交えて編成し、一定期間にわたってチームで開発業務を行います。

このラボ型開発(ラボ契約)は、しばしばオフショア開発で採用されます。

オフショア開発とはシステム開発業務の一部または全部を、海外拠点や海外の開発会社に委託する方法です。

【オフショア開発×ラボ型開発】が多い理由は、チームに海外の優秀な人材を確保したり、国内開発より開発コストを削減したりできるためです。

また、オフショア開発以外にも、国内の中でも人件費が安い地域で開発業務を行う「ニアショア開発」で採用されることもあります。

オフショア開発の概要やメリットを詳しく知りたい方は下記関連記事を参考にしてください。

近年ラボ型開発が注目されている背景

これまでシステム開発を外部に委託するとなった際は、請負開発が一般的でした。

しかし、請負開発では仕様変更や修正が発生すると追加でコストがかかってしまうため、事前に詳細な要件や仕様を決めておかなければいけないという発注者側の負担がありました。

その発注者側の負担やリスクを低減できるため人気がでてきているのが、ラボ型開発(ラボ契約)です。

ラボ型開発であれば請負開発ほど細かに要件や仕様を決めなくてかまわないので、開発に早く取り掛かることができます。また、そもそも仕様変更があることを前提に開発を行いますので、状況に応じて柔軟な開発が可能です。

ラボ型開発と請負開発の違い

ラボ型開発(ラボ契約)と請負開発(請負契約)では、ざっくり下表のような違いがあります。

| ラボ型開発(ラボ契約) | 請負開発(請負契約) | |

|---|---|---|

| 契約形態 | 準委任契約 | 請負契約 |

| 責任範囲 | 業務の遂行 | 成果物の完成 |

| 活動期間 | 一定の契約期間中 | 1プロジェクトが終わるまで |

| チームメンバー | ・発注側との同意でメンバー決定 ・発注側の社員も開発に加わる | ・受注側が決定 ・受注側の社員のみで開発 |

| 仕様変更 | 可能 | 追加料金が発生 |

請負開発では、発注者側が「こんな仕様のシステムを開発してください」と外部の開発会社に依頼し、受注者側が一括で開発業務を請け負います。

そのため、請負契約の場合は依頼されたシステムを完成させ、納品するまでが受注者側の責任範囲です。

ラボ型開発は、システムの納品の有無にかかわらず、優秀なエンジニアを一定期間確保することを目的としています。単純に自社の開発チームが一定期間増えるイメージです。

契約期間中はチームが解散しないため、ひとつのプロジェクトを終えた後でも、他の案件に引き続き取り組んでもらうことが可能です。

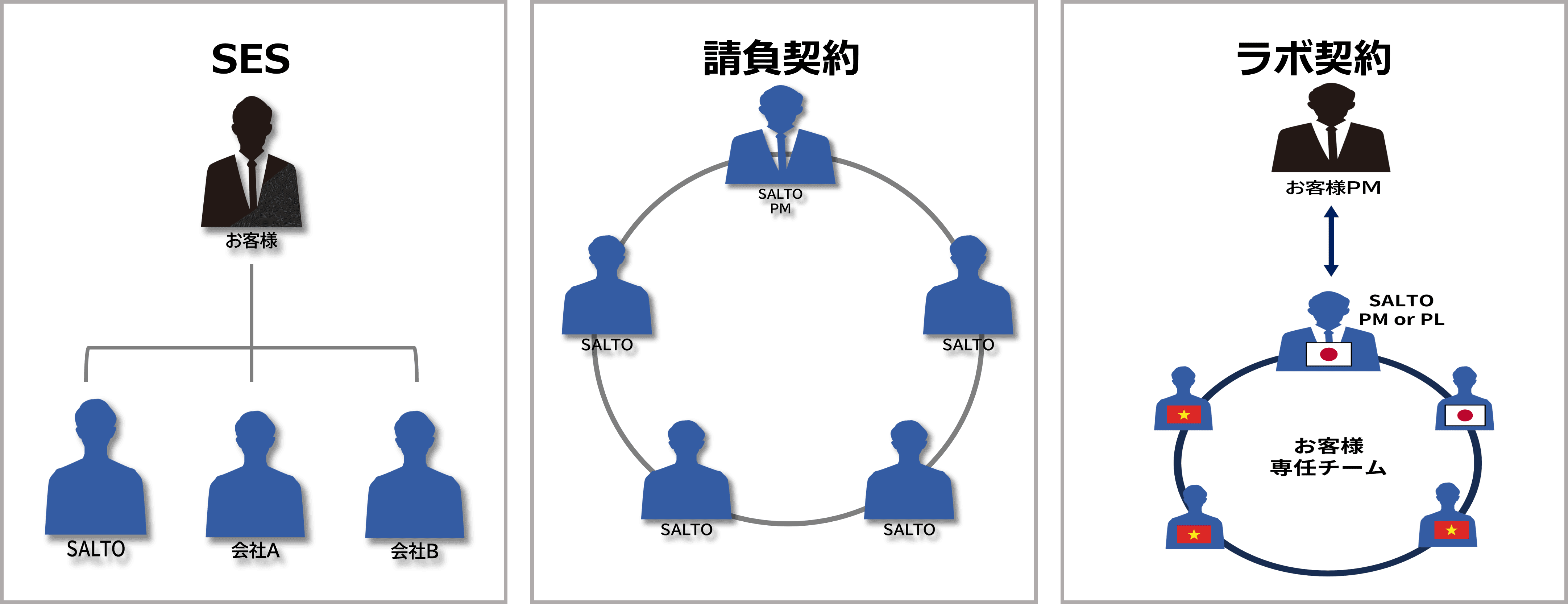

ラボ型開発とSESの違い

ラボ型開発(ラボ契約)は準委任契約に該当しますが、ラボ型開発の他にも準委任契約の契約形態があります。それはSES契約です。

同じ準委任契約のラボ契約とSES契約ですが、その違いは明確です。

ラボ契約は、プロジェクト全体を専属チームが取り組む形態です。

一方SES契約は、個々の技術者が客先に派遣されて、業務の一部を遂行します。

ラボ型開発のメリット

優秀なエンジニアチームを一定期間確保できる

ラボ型開発(ラボ契約)は、外部の優秀なエンジニアを自社専用のエンジニアチームとして一定期間(一般的に3ヶ月~1年間)確保して開発業務を進められるというメリットがあります。

プロジェクト単位でチームが解散する請負契約と違い、契約期間中はチームが解散しません。

たとえば、請負契約であれば、とあるプロジェクトにアサインされた優秀なエンジニアが、次のプロジェクトを依頼したときにまた自社を担当してくれる保証はありません。

しかしラボ契約であればそれが可能になるのです。

開発オクトパス

請負開発より迅速に開発に着手できる

ラボ型開発は、請負開発よりスピーディーに開発を進められるというメリットがあります。

請負開発は成果物の完成に責任があるため、事前に成果物の定義を明確にする必要があるため、さらにそれにどれだけの人材がどれだけの期間必要であるかなど、一連の予算やスケジュール、システムの仕様のすべてを事前に決めています。

そのため、開発の着手まで時間がかかってしまいます。

ラボ型開発は請負開発と違って開発を進める前に細かな仕様を明確にする必要はありません。

どのようなシステムを作りたいかが大まかに考えられていれば、できるところから開発に着手して開発を進めることができます。

柔軟な仕様変更や修正が可能

ラボ型開発の最も魅力的なメリットは、仕様変更が可能なことです。

先にも述べたように、請負開発と違って事前に仕様を明確にする必要がありません。

途中で仕様変更を行ったり、開発して思うようなシステムにならなかったら修正を加えたりと、柔軟な開発が可能です。

請負開発の場合は仕様変更をすると追加料金が発生しますが、ラボ型開発(ラボ契約)であれば契約期間中にどれだけ仕様変更をしようが修正をしようが、

追加料金が発生することはありません。

オフショア開発を利用することで開発コストを抑えられる

ラボ型開発(ラボ契約)は、コスト面でもメリットがあります。 人件費の安いアジアなどの海外人材を活用してシステム開発を行う「オフショア開発」において採用されやすい形態ですが、この オフショア開発を活用することで、開発コストの8割ほどを占める人件費を削減でき、結果的に国内開発の1/2~1/3程度のコストに抑えられます。

開発オクトパス

自社にシステム開発のノウハウを蓄積することができる

請負開発では受注者側のシステム開発会社のみで開発を請け負うため、発注側の会社には開発のノウハウをためられません。

一方ラボ型開発では、発注者側と受注者側がひとつのチームとなって開発を進めていくため、双方にシステム開発のノウハウを蓄積できるというメリットがあります。

ラボ型開発のデメリット

準備期間が必要になる

ラボ型開発の場合、人選やチームビルディングに時間がかかることが予想されます。

ラボ型開発は一定期間(一般的に3ヶ月~1年間)同じチームで案件に携わっていくため、SESのようにただスキルをもっている人材を集めるだけでは上手くいきません。

長期で雇うなら優秀な人材を厳選したいと考える方も少なくないでしょう。

優秀な人材を確保できるのはラボ型開発の魅力的なメリットですが、同じチーム体制で長期で動くからこそ、SESや請負開発よりも人選とチームビルディングに時間を要することは覚えておいた方がいいでしょう。

一定の発注がないと費用対効果が悪い

ラボ型開発(ラボ契約)では、一定期間優秀な人材を確保しておくことがメリットではありますが、逆を言えば 費用対効果が悪くなる可能性があります。 継続的に案件がない場合や業務量が多くない場合でも、契約期間中は確保しているエンジニアの人件費はしっかり発生するためです。

開発オクトパス

発注側の会社がマネジメントする必要がある

請負開発の場合、要件や仕様を伝えてしまえば後の業務は受注側の会社に一任することができますが、ラボ型開発ではそうはいきません。 ラボ型開発では、発注側の社員がチームに指示を出したり、進捗管理やタスク管理を行ったりするため、発注側の負担も少なからず発生します。

ラボ型開発と相性がいいケース

仕様が曖昧、または臨機応変に仕様変更をしながら開発を進めたい場合

ラボ型開発の最大の魅力は、仕様変更や修正が容易にできることです。 「開発したいシステムをおおまかには考えているが、機能など細部までは決められていない」場合や、 状況を見て仕様を決めていきたい場合は、ラボ型開発と相性がいいでしょう。

継続的または定期的に発注する案件がある場合

ラボ型開発では、契約期間中は継続的に人員を確保できますので、継続的に対応が必要な案件にぴったりです。例えば、すでに稼働中のシステムやアプリで

定期的にメンテナンス作業が発生するものだったり、仕様変更やバグの修正がちょくちょく発生するものです。

ゲームのように1ヶ月ごとにステージが追加されたり、四半期ごとに新機能が追加されるようなシステム・アプリにも最適です。

ラボ型開発に強い国

ラボ型開発は、オフショア開発でよく採用される開発形態のため、オフショア開発を活用することになったときのために、オフショア開発×ラボ型開発の人気国について紹介します。

ベトナム

ベトナムは、オフショア開発において1番支持されている国です。オフショア開発を利用している日本の会社の50%が、オフショア開発においてベトナムを利用しています。

人件費の安さはもちろんですが、日本との時差が2時間しかないため業務のやり取りがしやすい点や、日本語学習者の人口が多いためコミュニケーションが比較的とりやすい点が、ベトナムが人気の理由です。

ベトナムが人気である理由については、下記の記事でかなり詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

ベトナムと併せて人気国ベスト5までの特徴もまとめています。

開発オクトパス

フィリピン

フィリピンは、日本との時差が1時間程度と小さく、また

人件費がアジア諸国の中でも比較的安いため、ベトナムに次いで人気国にランクインしています。

しかし、英語でのコミュニケーションには長けていますが日本語話者は少ないため、英語が話せるブリッジSE(日本と現地エンジニアのコミュニケーションの架け橋となるエンジニア)を置く必要があります。

インド

インドは、IT大国と言われるほど、技術力が非常に高いことで有名です。

もともと数字に強い民族である上に、小学校から本格的なIT教育が行われるなど、インドは国をあげてITに力を入れています。

また、日本語話者は少ないですが、英語であればネイティブレベルで話すことができます。

人件費は安くないためコストダウンは見込めませんが、優秀なエンジニアに開発を委託したい場合におすすめです。

開発オクトパス

ラボ型開発を依頼する際の注意点

それでは、実際にラボ型開発を進めるときに気を付けたほうがいいポイントを紹介します。

相性のいい国を選ぶ

ラボ型開発の多くは海外の開発拠点を活用するオフショア開発を採用していますが、どの国のエンジニアに委託するかを決めることは非常に重要です。 言葉の壁による認識の齟齬が生じたり、時差により緊急時の対応が遅れてしまったりしないために、 言語や時差、民族性などが日本と近い国を選ぶことをおすすめします。

開発オクトパス

ラボ型開発の実績を確認する

当然ですが、ラボ型開発の実績が豊富にあるかどうかを確認しましょう。

たとえば同じ準委任契約でも、エンジニアが客先に常駐するSES契約の実績が豊富なのと、ラボ型契約の実績が豊富なのとでは大きな違いがあります。

ラボ型開発は徐々に浸透してきてはいますが、システム開発会社の中でもラボ型開発を知らない会社や、ラボ型開発の実績が少ない会社は多くあります。

ラボ型開発は仕様変更をしながら開発を進めていくのが大前提の開発形態であるため、要領がわかっていないと開発期間が延びて余計なコストがかかってしまう可能性があります。

また、特にラボ型開発を初めてご検討される方に関しては、そもそもラボ型開発と請負開発のどちらがプロジェクトに最適であるかを相談できるので、実績が豊富な会社を選びましょう。

自社が作りたいシステムと同じような開発経験があるか確認する

ラボ型開発の実績と併せて、自社が開発したいシステムと同じか類似システムの開発経験があるかも併せて確認しておきましょう。 特に業界理解がある会社であれば、発注者側が1から10まで説明をしなくても、意図を汲み取って的確な提案を行ってくれるため、より品質の高いシステムが完成するでしょう。

開発オクトパス

プロジェクトの進捗管理は定期的に行う

受注者側の開発会社でもプロジェクトの管理は行っていますが、発注者側もプロジェクトの進捗は常に確認するようにしましょう。

要件どおりのシステムができているか、予定通りに開発は進んでいるか、認識の齟齬が起こっていないかなどを確認し未然にトラブルを回避するために、

週に1回程度の進捗報告会などを開くことをおすすめします。

特にオフショア開発を利用する場合は注意です。海外と日本では「当たり前」の基準が違ったり、言葉の伝え方や仕事への姿勢も違ったりと、何かしらで認識にズレが生じる可能性があります。コミュニケーションはこまめにとるようにしてください。

ラボ型開発でおすすめの会社5選

最後に、ラボ型開発で実績が豊富なシステム開発会社を5社厳選して紹介します。

「オフショアを上手く活用してコストカットしたい」という方もいれば、「海外の人材とコミュニケーションをとるのが不安」という方もいると思いまので、【ラボ型開発×オフショア開発】と【ラボ型開発×ニアショア開発】のどちらの会社も記載しています。

気になることがあれば、ぜひ問い合わせたり資料を取り寄せたりして情報収集してください。

株式会社SALTO

開発オクトパス

株式会社SALTOは、2015年に設立された東京都新宿区に位置するシステム開発会社です。

ここ数年でラボ型開発を強化しており、すでに多くの開発実績があります。例えば融資申込システムの開発、信用情報照会システムの開発、音楽配信サービスサイトの開発、工事現場管理用モバイルアプリの開発などを行ってきました。

SALTOのラボ型開発は、国内エンジニアのみで専属チームを構築したり、ベトナムにあるオフショア拠点を活用してチームを構築したりと、柔軟に対応が可能です。大規模プロジェクトには

100人を超える開発チームの編成もできます。

ベトナムの開発拠点を利用したオフショア開発では、50%のコストカットを実現した実績があります。

さらに、経済産業省の補助金を活用することによって、条件次第にはなりますが70%も開発コストを抑えられる可能性があります。

初めてシステム開発の外注をお考えの方から、これまで外注で上手くいかなかった方まで、幅広くご相談を承っています。

株式会社LIG

2007年に東京都台東区に設立された株式会社LIGは、Web制作会社として始まった会社です。

Web制作事業で培ってきたUI/UXデザインのノウハウを強みとしています。

ベトナムやフィリピンに開発拠点をもっており、海外のエンジニア人材とともに、柔軟かつスピーディーにチーム体制を整え、サービス開発やアプリ開発、パッケージ導入(CRM・CMS・SFA)、AWSクラウド構築、データ収集・分析の開発サポートをしています。

毎年世界的なWebデザインアワードを受賞していることもあり、特に高いデザイン性が求められるtoC向けのシステムやアプリ開発をご検討の方にはおすすめの開発会社です。

インディビジュアルシステムズ株式会社

インディビジュアルシステムズ株式会社は、2002年に設立された、日系のオフショア開発の最古参企業として、ベトナムでオフショア開発を行っているシステム開発会社です。

日本にある開発会社やベトナムに進出している日系企業から多くの依頼を受けており、延べ1,500件以上の豊富な開発実績があります。

ラボ型開発でも、ベンチャー企業のITソリューション開発〜上場企業まで幅広い実績があります。

最小1人月〜最大65人月のラボ開発の経験があり、開発ボリュームやプロジェクトのフェーズに合致した、柔軟な体制の提案が可能です。

株式会社グリフィン

株式会社グリフィンは2002年に設立されたシステム開発会社です。小〜中規模のオープン系やWEB系システムのコンサルティング、設計の上流から運用保守まで、ワンストップで対応しています。

株式会社グリフィンは海外拠点を活用する「オフショア開発」ではなく、国内の地方拠点を活用して開発を行う「ニアショア開発」を行っています。

日本全国約50社のニアショア企業との連携により、

国内開発の品質を担保したまま約25%のコストカットを実現しています。

開発コストをおさえたいけど、海外のエンジニアと連携するのは少し心配…という方におすすめです。

株式会社プラムザ

株式会社プラムザは、1998年に設立されたシステム開発会社です。25年の歴史があり、

取引企業数は300社にのぼります。様々な業種・業態の業務システムやBtoC向けWebサービスなど、多数の開発実績があります。

国内の人件費が安い地域で開発業務を行う「ニアショア開発」を取り入れており、過去にカスタマイズ性を持たせた社内用SNSなどを開発しました。

時にはクラウドリソース(ネット上で集めてリモートで作業していただけるテンポラリな開発者)も活用し、「手待ち」や「過剰アサイン」によるコストロスが発生しづらい工夫をしています。

その他にもラボ型開発に力を入れている会社を別記事でまとめていますので、参考にしてください。

まとめ

本記事では、ラボ型開発(ラボ契約)の意味や特徴、メリット・デメリットを、初めての方でもわかりやすいように、かみ砕いて解説しました。

これまでシステム開発の外注というと、請負開発(請負契約)が一般的でした。

しかし、請負契約はシステムの完成まで外部の会社に一任できるというメリットがある一方で、それゆえに事前に要件や仕様を詳細に決めておく必要がありました。仮に開発途中で仕様変更があった場合は追加料金が発生し、開発コストが想定より嵩んでしまった…なんてこともありました。

その請負開発(請負契約)のデメリットを払拭するために登場したのが、ラボ型開発(ラボ契約)です。

詳細な仕様を事前に考える必要はなく、開発を進めながら状況に応じて仕様の決定が可能です。

ただし、当然デメリットもいくつかあります。

自社にはどのような開発形態(契約形態)が合っているのかを精査して考え、最適な形態でシステム開発を進められることを願っています。

もし分からないことやご相談事がございましたら、いつでも株式会社SALTOまでご連絡ください。

この記事の著者

中島 彩

株式会社SALTOに営業職として入社後、WEBマーケティング職にキャリアチェンジ。コンテンツディレクター業務からライティング業務まで一貫して対応。自社のシステム開発のノウハウを取り入れた記事を執筆中。